そなえ基金とは基金設立の背景

被災者支援の課題を解決するため、

JVOADはそなえ基金を作りました。

被災者支援には、どのような課題があるのか?

近年、日本では自然災害が多発し、その被害は激甚化しています。高齢化や格差の広がりも影響し、災害時の支援課題(被災者の困りごと)も複雑化しています。被災者に支援が十分に届いていないケースや、被災者のニーズを適切に把握できていないケースもあります。

など、その原因は、災害⽀援の担い⼿が⾜りていない、限られた⽀援のリソースをうまく調整できない、ことが挙げられます。

⼤きな災害は毎年のように発⽣していますが、災害対応は必ずしもうまくいっているとは⾔えず、毎回同じ課題が繰り返されています。

災害に備える地域⼒を⾼める!そなえ基⾦の設置へ

繰り返される課題を打破するためには、平時からの対策が必要です。

「災害支援の担い手が足りていない」、「限られた支援のリソースをうまく調整できない」という問題を解決するためには、地域ごとの災害対応力を高める「そなえ」の活動が不可欠です。

平時から地域の災害支援の担い手を育成し、支援能力を高め、その地域資源が有効に力を発揮できるような支援調整の仕組みを地域ごとに構築することが課題解決につながると考えます。

JVOADは、災害支援の担い手育成や支援調整の仕組みづくりに取り組んできましたが、「そなえ」の取り組みを更に加速させるため、2021年11月1日、都道府県域の災害中間支援組織や企業などの賛同を得て、「そなえ基金」を創設しました。

同基金は、天皇陛下御即位に際してJVOADに贈与された御下賜金の一部を活用し、今後、賛同や寄付を通じて幅広い企業・団体・個人からの支援を受けることで、持続可能な災害支援のたすけ合いの仕組みづくりを目指します。

災害中間支援組織って何をするの?

課題を解決するための調整役

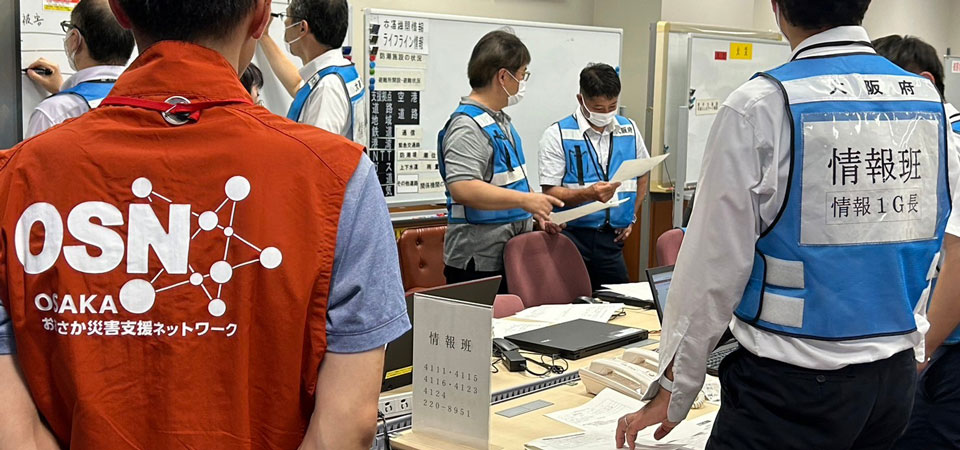

被災者支援は、行政・社会福祉協議会・NPO等の様々な主体によって行われています。しかし、それぞれが独自に活動を展開するだけでは、支援に「もれ・むら」が生じてしまいます。そこで、被災者のニーズや支援の全体像を把握し、「もれ・むら」を見極め、課題を解決する調整役が必要となります。

災害中間⽀援組織について

近年の災害対応を踏まえ、災害時にこのような調整役を担う組織を「災害中間支援組織」と呼ぶようになりました。また、国の防災基本計画にも、行政の連携先として明記されています(※防災基本計画とは、災害時に行政や関係機関がどのように対応し、連携していくかを定めた国の基本方針です)。

災害中間支援組織は、災害時の活動だけにとどまりません。平時から災害支援に携わるNPO等とのネットワークを構築し、行政や災害ボランティアセンターを所管する社会福祉協議会と連携し、有事の際に調整役を担える体制を構築することも重要です。

JVOADは全国域の災害中間支援組織として2016年に設立されました。また、熊本地震を契機に、地域の災害中間支援組織の設置も進められてきました。これは、地域ごとに社会状況が異なり、地元主体の支援調整が望ましいためです。

災害中間支援組織を含む調整の仕組みづくりは、まだ始まったばかりで、2024年までに47都道府県のうち23都道府県にしか設置されていません。全都道府県に設置し、その機能を更に向上させることが目標です。